L'île des

indomptables

journal de voyage en Sardaigne

Genève, 4 mars 2009

Gare Cornavin, 10h50. Au pied de la vénérable fresque murale de l’Europe, je lève le nez vers le tableau des horaires : « train supprimé ». Communiqué d’accueil implacable. Ca commence fort. Je m'active aux guichets des CFF où l’on m’apprend que mon TGV est immobilisé à Bellegarde… mais, pas d’'inquiétude me dit-on, un bus devrait y acheminer les passagers bientôt.

13h30, hall de la gare Lyon Part-Dieu. Confusion généralisée. Des centaines de voyageurs s’agglutinent devant les écrans en attendant la confirmation de leur train. « Conflit social ! » me glisse un cheminot.

Je débarque à Marseille St-Charles en fin d’après-midi. Il pleut des cordes. Mon bateau lève l’ancre à 18h. Petit crochet dans le souk des Noailles pour y faire provision de makrouts, ces petits rondins de semoule au miel farcis à la pâte de dattes et parfumé à la fleur d’oranger. Marseille rime parfois aussi avec makrouts.

Cap sur le port. Les dockers de la SNCM sont également en grève. Dans l’antichambre du terminal 2 somnolent quelques voyageurs désespérés et une vingtaine de légionnaires en partance pour Bastia. Lumière blafarde. Une maquette (datée 1995) du nouveau port autonome de Marseille prend la poussière au fond du hall. Au guichet on m’annonce qu’une jeune fille «en chasuble rouge fluo» viendra me chercher pour m’accompagner au terminal 1, car je ne suis pas sur le bon quai. A 17h55, une jolie beur à l'accent fleuri me dépose sur la passerelle d’accès du Scandola.

- Bienvenue à bord ! Le commissaire en chef m’attribue la cabine 217 : proprette, fonctionnelle, douche/wc, télévision, bureau, grand hublot rectangulaire et bouteilles d’eau minérale St-Georges offertes. Les parties communes du navire comprennent un salon agencé en bleu, un bar à routiers (pour l’occasion), un coin TV sponsorisé par TF1, une boutique de produits régionaux fermée et une petite salle de cinéma qui propose le navet américain de service. Des photos en noir et blanc de la Corse égaient les couloirs, quelques cartes géographiques, des fiches de consignes. Au dernier étage, un article de presse encadré attire mon attention : il mentionne le sauvetage - par l’armée - des passagers du Scandola dans la baie de Toulon après un incident dû au mauvais temps. Nous voilà rassurés.

La pluie fouette la terrasse supérieure alors que la nuit tombe sur les docks de Marseille. Le pont est luisant, glissant. Sous l’avant-toit éclaboussé de lumière blanche c’est le refuge des fumeurs, bannis depuis un an des salles du navire. Au restaurant, les camionneurs sont au gros rouge. On m’apporte un feuilleté de lotte aux épinards et une honnête tarte aux pommes, le tout mouillé d’un gouleyant petit blanc corse, un Clos San Quilico 2006. Je dîne en compagnie de deux dames à la gouaille pugnace. Angèle et son amie, nées de familles corses exilées dans les années cinquante, ont écoulé leur vie sur « le continent », à Toulouse. Elles me racontent les moqueries et les brimades qu’elles ont endurées durant leur enfance, car être corse à l’époque c’était être « comme des pestiférées ». Aujourd’hui, fières et facétieuses, les deux copines prennent le large pour une escapade nature sur leur île d’origine.

19h30. Le Scandola quitte le port lentement, très lentement, sous une pluie battante. Une ritournelle me trotte dans la tête.

Il pleut sur Marseille, le port rajeunit

il pleut sur Marseille, Notre-Dame sourit

il pleut, eh oui il pleut, le soleil se languit

il pleut, beaucoup, un peu,

ma ieu m’en fouti,

ma ieu m’en fouti

…

*

Une nuit paisible, bercé par le ronronnement lancinant du navire. La douce exaltation d’un voyage qui débute. Au petit matin, nous faisons escale à Propriano, au sud de la Corse. Pendant près de deux heures, le car-ferry se décharge de plusieurs dizaines de poids-lourds.

Et puis c’est la tempête, anticipée par les bulletins météo et annoncée aux passagers juste avant l’appareillage : « Prenez garde lors de vos déplacements à bord et ne laissez trainer aucun objet sur les tables. Merci de votre attention ».

La traversée durera quatre heures, quatre longues heures dans d’une mer démontée, lacérée par des bourrasques à 110km/h. Même allongé sur ma couchette, je dois me cramponner.

L’entrée dans le port sarde de Porto Torres s’apparente à un soulagement. Sur le pont supérieur passagers et membres d’équipage reprennent leur souffle, comme après une bataille. La rade est éclaboussée de soleil. Une poignée de voyageurs pressés de récupérer leur véhicule s'agglutinent devant l’issue de sortie. Le commissaire de bord avertit : « Messieurs-dames on patiente calmement si’vous-pléééé ! le Scandola a déjà connu deux accidents graves, dont un mortel ! Un automobiliste trop pressé n’a pas attendu que la passerelle soit bien calée ; sa voiture a plongé. Il a fini au fond des eaux du port avec sa femme… »

*

J’ai rejoint Alghero en fin d’après-midi, après avoir raté de justesse les deux trains qui devait m’y emmener. En montant dans un bus, j’ai fait la connaissance d’une jeune Hongroise de Budapest exilée depuis dix-sept ans en Sardaigne. Un visage rond, si slave avec ces yeux légèrement en amandes des peuples du Danube et de la Baltique. Elle est venue ici pour une vie plus douce et elle a l’air de s’y plaire.

Sur les murailles de la vieille ville d’Alghero, des affiches du récent carnaval de Bosa et quelques graffiti passionnés : « ti amOoo », « adesso sei mio»…

Moins pacifiquement, les Catalans d’autrefois ont aussi laissé des traces. Tout a commencé dans un bain de sang, au début du XIVème siècle. Depuis des générations, les Sardes étaient spoliés, volés, leurs mines exploitées, leurs terres occupées par les riches familles des royaumes de Gênes et de Pise qui se disputaient alors l’île. Le 14 juin 1323, après des années de tractations entre le pape et les rois ibériques, une puissante armada envoyée par Jacques II d’Aragon (300 galères, 15'000 hommes et 3000 cavaliers) débarquent sur la côte sud de la Sardaigne, près de Cagliari. Les combats sont terribles. Huit mois plus tard Pise abdique et l’on repêche les milliers de cadavres gisant dans les marécages. Les Catalans s’installent. A Alghero on expulse les autochtones très vite remplacés par des colons. Aujourd’hui, on parle encore leur langue ici et le drapeau strié rouge et jaune flotte toujours sur la cité médiévale.

La houle gronde devant les lourds bastions qui barrent le front de mer. Il fait un froid mordant. J’ai pris une chambre dans le premier hôtel ouvert, une cellule plutôt : l’hôtel San Francesco est un ancien couvent du XIIIème siècle qui jouxte l’église du même nom. Dans la cour spartiate, sous les arcades, un panneau « silencio » a été placé près de la porte qui donne dans l’église. Les rues sont désertes ce soir. Il n’y a pratiquement pas de touristes en cette fin d’hiver. Les vitrines de bijoux en corail rouge éclairent les pavés du centre historique. Dans les tavernes on mange les pennes à la chair d’oursin ou les spaghettis alla bottarga, une sauce grise et puante à base d’œufs de mulet.

*

Il pleut. J’ai loué un vélo sans conviction en maudissant le ciel. Je suis parti sillonner la Punta del Giglio, une presqu’île au nord d’Alghero. Tout au bout, sur la baie des Nymphes, devant une massive tour de garde catalane, on a bâti un phare puis un hôtel de luxe baptisé El Faro. Le soleil est revenu. De l’autre côté du golfe se dresse les escarpements du Capo Caccia. Sur le parking une tribu de chats se prélasse autour des bennes à ordures. Suave engourdissement, expectative féline. Mais l’hôtel est fermé, les poubelles resteront vides.

*

Les gouttières du cloître San Francesco pissent de tout leur saoul. La petite cour résonne sous le ruissellement de l’eau. Dans ma chambre monacale, ce soir, j’imagine les nonnes d’autrefois en train de s’épier à travers les volets.

J’ai échangé mon vélo contre un scooter Piaggio Liberty et à la première éclaircie j’ai bouclé mon sac et pris la direction du sud. Une prodigieuse route côtière surplombe la mer jusqu’à la jolie bourgade de Bosa. Falaises et promontoires rocheux. Il n’y a sur ce tronçon quasiment pas de constructions humaines, si ce n’est quelques lourdes demeures de pierre et des tours médiévales, mais le vent et le temps ont sculpté au-dessus de la route de fantastiques formations de granit. Ciel houleux, mer tourmentée et puissants rochers, quel spectacle ! Combien de fois me suis-je arrêté pour respirer les embruns salés à plein poumons et contempler le lourd fracas des vagues ?

*

- Buon giorno, cioccolato caldo è possibile ?

- T’es suisse ?

- Mais comment savez-vous ?

- J’ai reconnu à ton accent !

Le patron du troquet où je me suis réfugié a l’oreille fine. Nous partageons une cigarette sur le palier (on ne peut plus fumer dans les bars, même le propriétaire!). L’homme, la cinquantaine hardie, a roulé sa bosse à Zürich pendant quelques années. Puis il est rentré au bled avec un peu de sous. Dans son bistrot, quelques gars du coin refont le monde en feuilletant l’Unione Sarda. Ils parlent le sarde, une vieille langue romane - comme le rétho-romanche – restée proche du latin vulgaire à cause de l’isolement de l’île. Le patron me sert un chocolat chaud qui ressemble à une crème-double noire et mousseuse.

A la fin de l’averse, j’ai quitté le bar Esagono et suis remonté sur ma vespa. Mais l’ondée suivante m’a vite rattrapé. Le patelin s’appelait Suni….. "ensoleillé" en anglais.

*

Grimpé dans les collines, puis dans les pâturages. Croisé un troupeau de vaches au milieu de la chaussée précédé d’un ouvreur qui a hurlé « bestie ! » avant que j’amorce le virage. Arrivé à Nuoro en début d’après-midi dans un état d’hypothermie avancé.

Les Romains - qui sont restés en Sardaigne plus de six siècles - appelaient cette région la Barbaria. Déjà en ce temps-là insoumise et rebelle, elle est devenue la province de Barbagia. Les envahisseurs successifs ne sont jamais parvenus à assujettir les habitants de ces montagnes.

« Les Romains ni les Phéniciens, les Grecs ni les Arabes

ne purent soumettre la Sardaigne.

Elle est à part : en dehors du circuit de la civilisation (...)

Il existe toujours une Sardaigne indomptée. »

D.H. Lawrence, Sardaigne et Mediterranee, 1921

Retirés sur leurs alpages, les pâtres sont peu à peu devenus des résistants hors-la-loi. Du vol de mouton on est très vite passé au kidnapping. L’image romantique du bandit est encore vivace aujourd’hui. De même, pendant des siècles, seul le Codice della vendetta barbaricina - le code d’honneur - était habilité à résoudre les conflits entre familles ou entre villages. Jalousie, haine, assassinats, représailles, vengeances…

Nuoro est le chef-lieu de la Barbagia. Une agglomération disséminée sur les pentes du Monte Ortobene, une ville disgracieuse mais vivante. Ce samedi après-midi, les familles en goguette déambulent sur le Corso Garibaldi. Dans les épiceries s’empilent les meules de pecorino et les séracs de ricotta. Snackeria, caffetteria, paninoteca, boutiques de mode. Jeunes bellâtres en chasse, pin-up aux cheveux corbeau. Comme partout en Italie, on s’expédie un espresso ou un mirto (liqueur de myrte) debout au bar. Les anciens en casquette et lunettes sombres défient la modernité tandis que quelques tribus d’ados s’installent sur la piazza Marghinotti pour une nuit de fiesta. Dans une confiserie renommée, la Arte pasticcera, j’achète un bloc de papassino nero – l’Originale, sorte de nougat local à base de moût cuit, de noix, d’amandes, de miel et de raisins secs.

Grazia Deledda est née dans le haut de la ville actuelle, en 1871, dans une austère demeure grise de trois étages. Elle y a vécu 29 ans puis s’est exilée à Rome. Là-bas elle se mettra à écrire : sa jeunesse, ses souvenirs, la Sardaigne des villages et des petites gens. En quelques années elle deviendra l’ambassadrice de la ruralité sarde. Elle dépeindra comme personne le bruissement du maestrale dans les chênes et cette mélancolie pétrie de fatalisme qui caractérise l’âme des Sardes. En 1927 elle reçoit le prix Nobel de littérature et meurt dix ans plus tard.

J’ai passé une heure dans sa maison natale (devenue un musée) au milieu des photos, des manuscrits et des antiques ustensiles de cuisine. Puis je suis allé voir son sarcophage dans la minuscule église della Solitudine, un peu plus haut.

« Née dans un pays où la femme était encore considérée selon les critères

orientaux, cloîtrée à la maison avec pour seule mission de travailler et de procréer,

je portais en moi tous les signes de la race : petite, sombre, méfiante et rêveuse,

comme une bédouine qui, de sa tente, entrevoit aux limites du désert

les mirages dorés d’un monde fantastique (…) »

Grazia Deledda, Le pays sous le vent, 1931

La nature est brute dans ces vallées, à l’image des hommes. La terre est grasse et la végétation méditerranéenne se décline en une riche palette de verts : pins d’Alep, oliviers, figuiers de barbarie, maquis touffu et amandiers en fleur. Un vent froid tourbillonne au pied de la vertigineuse paroi du massif Supramonte. Il y a des moutons blancs un peu partout, ils transitent par les routes en troupeaux dissipés, canalisés par de vigoureux bergers. L’élevage est ici la principale activité économique. Sur les pentes s’agrippent ça et là quelques bicoques en pierre. Les panneaux de signalisation, dans toute la région, sont systématiquement troués d’impacts de balles.

*

J’ai atteint le gros village d’Orgosolo. Dans mon guide Gallimard on parle de « repère des brigands ». Le panneau d’accueil est défoncé au fusil, du très gros calibre. Juste en face un graffiti exécuté façon logo Coca-Cola : enjoy Orgosolo.

La communauté haut-perchée sur un pan de montagne s’est faite une réputation sulfureuse au fil de son histoire, entre vendetta et banditisme. Dans Colombes et éperviers, Grazia Deledda raconte la violence radicale qui déchirait certaines familles du village au début du XXè siècle. Jusque dans les années soixante les règlements de compte y étaient coutumiers. Le célèbre bandit Graziano Mesina est né ici en 1942, sa spécialité : les enlèvements. En 1961 le réalisateur sicilien Vittorio de Seta vient y tourner le film Banditi a Orgosolo.

<

«Il y a une durable tradition anarchiste en Sardaigne.

Sans doute liée à la vie solitaire du pasteur et du bandit,

ou au fait que les artisans (…) sont souvent individualistes.»

Sergio Atzeni, Le fils de Bakounine, 1991

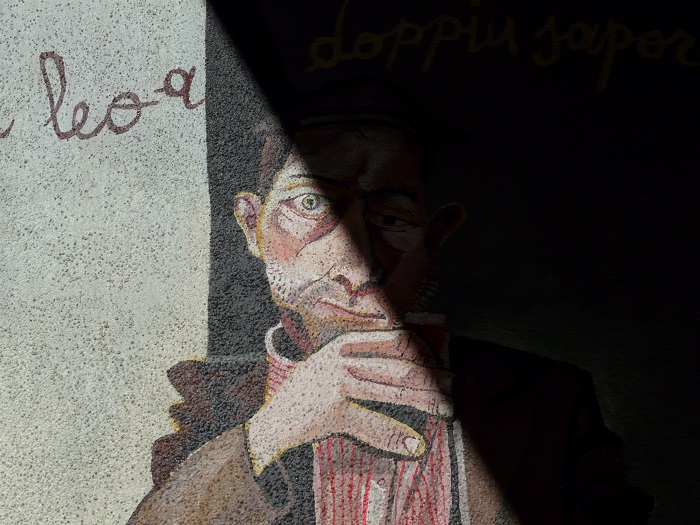

Magnifié comme village de farouches résistants et de courageux hors-la-loi, Orgosolo attirent en 1969 un groupe de militants libertaires qui vont graffiter leurs revendications sur les murs du village. Quelques années plus tard un talentueux professeur de dessin, Francesco Del Casino, reprendra l’idée en invitant ses étudiants et les gens du coin à y exprimer les traditions pastorales et les résistances locales. Des fresques murales - les murales - ont peu à peu recouvert les façades rugueuses d’Orgosolo et aujourd’hui c’est un extraordinaire voyage pictural qu’offre le village à ses visiteurs.

J’ai coupé le moteur sur le parking au bout du Corso Repubblica. Trois pépés soudain extirpés de leur léthargie se sont approchés :

- Tu ne devrais pas la laisser ici ta motocyclette !

- Ah bon... pourquoi ?

- Ecoute-moi, gare-la plutôt là-bas, sur la piazzetta, y'a un peu de passage, ça vaut mieux pour toi, et pour la vespa aussi !

Sur la petite place j’ai siroté un café au kiosque où les gens du quartier se retrouvent. J’ai renoncé au cornetto fourré à la confiture d’abricot et saupoudré de sucre glace. Puis je suis parti arpenter les rues d’Orgosolo pendant quelques heures. Les injustices sociales dans la région, le combat contre l’Etat italien et les grands épisodes qui ont marqués l’histoire contemporaine sont représentés d’une façon implacable : Guernica, le Chili, les luttes antifascistes en Europe, la répression de Tien an Men, l’Irak, le 11 septembre 2001.

Un groupe de jeunes ensardinés dans une petite voiture klaxonne et me salue. Au 230 Corso Repubblica, quelques hommes palabrent bruyamment au milieu de la route. L’un d’eux me barre le passage et lance : E tu da dove vieni ? (et toi tu viens d’où).

Il s’appelle Nicolo Rubanu et m’invite dans son petit magasin défraichi où il vend des cartes postales, de l’artisanat local (babioles en liège, fausses statuettes préhistoriques), du vin et quelques liqueurs. Des reproductions de masques de carnaval pendent au mur, troublantes faces d’antilopes en bois que j’ai observées au musée d’ethnographie de Nuoro. Ces masques sont encore aujourd’hui utilisés dans les mystérieuses processions païennes. Le cortège d’Orgosolo a d’ailleurs eu lieu il y a une quinzaine de jours : char à vaches, confettis, costumes folkloriques et déguisements grotesques. Nicolo propose aussi quelques bouquins dont le Guide complet des Murales d’Orgosolo. Après un bref interrogatoire pour s’assurer que j’avais bien visité la vrai Sardaigne, il m’échafaude un itinéraire incontournable pour découvrir le cœur de la Barbagia : je dois impérativement traverser les forêts de chênes, là-bas au sud d’Orgosolo (il crayonne le trajet sur ma carte), suivre la petite route blanche («asphalto! asphalto!» il insiste) jusqu’au lieu-dit Fontana bona à 1100m d’altitude. Nicolo me promet l’'émerveillement.

*

J’ai repris la route du nord. Traversé le bourg déserté et pentu d’Oliena. Dévalé l’autre versant du Monte Ortobene pour atteindre, plus haut encore, un nid d’aigle nommé Orune, tout aussi déprimant. Tous ces villages de béton, vides et pétrifiés, ne donne décidemment pas envie d’y vivre. Il plane partout un sentiment d’ennui et d’oppression. J’ai repensé au titre du livre que j’avais aperçu dans une vitrine d’Orgosolo : La società del malessere - La société du mal-être.

*

La route n’en finit pas de rebondir. Le ciel est bleu cobalt, parfois doucement voilé de blanc. Toujours ce vent. Dans les zones isolées surgit parfois une casa cantoniera, corpulente bâtisse rose pâle, souvent décrépie, qui abritait autrefois les ouvriers de la route. Physionomie victorienne que ces hospices sardes. Les villages se succèdent : Bitti, Buddusò. Oliviers frissonnant dans le mistral, troncs de chênes dénudés (on fabrique beaucoup de liège dans la région). Ici ou là, au cœur de ces campagnes vallonnées du nord, se dressent parfois de prodigieux édifices préhistoriques en forme de cône : les nuraghe. Ces constructions en pierres ont été édifiées en Sardaigne (et un peu en Corse) par des peuplades de l’âge du bronze, il y a plus de 3500 ans. A l’origine d’une civilisation quasi-inconnue et unique au monde, la civilisation nuragique, ces hommes du néolithique ont également creusé des sépultures collectives dans les rochers (les domus de janas) et élevé quelques fabuleux tombeaux, les tombi dei giganti (les « tombes des géants »). Un vertige pour les préhistoriens.

Pattada, haut-lieu de la coutellerie artisanale sarde. L’unique hôtel est fermé, les ateliers aussi. Je frise la panne sèche. La station service, elle, est heureusement ouverte. La nuit est en train de tomber.

Je jette l’ancre un peu plus loin, à Ozieri, où les autochtones parachèvent leur dimanche dans l’échoppe du pizzaiolo du quartier. A l’instar des Italiens, les Sardes aiment grignoter des paninis, des panadas (pâtés) et autres spuntini (en-cas). Sur la jolie placette Charles-Albert de Savoie, par loin de la rue Duc d’Aoste, le Antico Caffè Svizzero abrite le Juventus Club local. La Sardaigne a été administrée par le duché de Savoie et le royaume du Piémont durant près de 150 ans, d’où ces patronymes exotiques.

J’ai pris une chambre à l’hôtel Mastino. Il Mastino comme ils disent ici. Ca veut dire «le dogue» ou «le mastiff». Tout le monde le connait, en face du poste des carabinieri et à côté du Zanzi-bar où l’on sert le petit déjeuner. Accueilli par un vieux molosse sans doute grand adepte du pinard local, je découvre ma chambre à la lueur de mon briquet car l’étage entier est plongé dans l’obscurité. Le Pints of est le seul troquet du coin ouvert : un pub à l’italienne géré par deux jolies gazelles qui sous-tirent la Warsteiner avec fort peu de dextérité. En face du bistrot, une ancienne salle de spectacle reconvertie en restaurant, Il Teatro. La gastronomie y est médiocre mais le cadre surprenant : vaste salle, galerie supérieure posée sur des colonnes, stucs, bas-reliefs et grandes fresques délavées sur le plafond (des anges je crois). Sur la scène trônent une guitare et un chapeau de cow-boy. Un concert de country dans ce bled paumé de Sardaigne ?

*

Ultime halte d'altitude à Sedini, le lendemain matin. Un petit patelin qui remporte la palme tant pour ses cartes postales de mauvais-goût que pour l’hospitalité des deux mémés du tea-room Al Giardino. Passé les vastes champs hérissés d’éoliennes, la route plonge soudain vers la mer.

*

Castelsardo. Dernière étape de mon voyage. Je suis descendu à la pension de famille Pinna. Une forte odeur de fruits de mer mijotés embaume le petit hall d’entrée - le bar - qui donne directement sur la cuisine. C’est Antonina qui est à l’accueil et sa sœur au fourneau. Une bonne paire de mammas. Madame la réceptionniste a tout d’abord rechigné à me louer une chambre côté mer, mais devant mon obstination elle m’a finalement attribué une matrimoniale sur la baie. Un couple de randonneurs parisiens est également arrivé dans l’après-midi : « on est venu en Sardaigne pour marcher, les nuraghe on s’en fout ».

En fin de journée, je grimpe jusqu’à la forteresse du XIIème siècle qui domine la pimpante cité. Un petit chien noir et vif m’escorte dans les venelles du hameau de pierre serré autour du château. Le vent de mer, fougueux, s’engouffre entre les murs des hautes demeures. Dans les foyers les familles commencent à se réunir.

Surplombant la mer, l’église Santa Maria. J'ai lu qu’on y trouve un Critu nieddu, un « Christ noir », unique en Sardaigne paraît-il. J’entends de la musique. J’entre. Bras écartés et paumes offertes, un petit groupe de paroissiens implorent le plafond en chantant Jésus revient ou quelque chose du genre. Le curé donne vigoureusement le ton à la guitare à la manière de Patrick Bouchitey dans La vie est un long fleuve tranquille. Une dame a discrètement remarqué ma présence, s’approche lentement de moi en dodelinant de la tête, le sourire béat. Je retiens mon souffle en «priant» qu’elle ne me prenne pas par la main:

- Jesus? (entendez iéssou)

- No…!

- Noi lo chiamano Jesus! …e tu Jesus?

- Euh... no.

Je sors. Le mistral me fait du bien. Le soleil se couche sur l’horizon.

De retour à la Pensione Pinna, Madame la cuisinière m’a mitonné - sur commande - un succulent porceddu (cochon de lait) et artichauts précédé de fritelle ricotta-épinards et couronné d’un seadas, un chausson de pâte farci de pecorino frais parfumé à l’écorce d’orange, frit et nappé de miel. Toute la Sardaigne dans une assiette. Et ça vaut largement un Christ, même noir.

Nuit d’encre. Grondement sourd et lancinant de la Méditerranée. Je me roule une cigarette sur mon petit balcon en alcôve.

*

Porto Torres, 10 mars 2009

J’ai repris la route. Cap sur Alghero. Il faut bien boucler la boucle. Je suis allé me perdre sur la vaste péninsule déserte qui s’étend jusqu’au capo Falcone, la pointe nord de l’île. Au milieu de la plaine, je suis tombé sur une gigantesque décharge à ciel ouvert : des dizaines de milliers d’oiseaux s’ébattaient au milieu des ordures, en nuées affolées de mouettes, de corneilles et de goélands. Un bulldozer brassait les montagnes d’ordures, de verre et de plastique, écrabouillant au passage les volatiles les plus téméraires. Et partout des camions mugissants soulevant des nuages de poussière. Ultime image marquante de ce voyage. Image d’une Sardaigne restée longtemps sauvage et indomptable, mais que le "progrès" de la civilisation a fini par rattraper.

Furat chi benit dae su mare

(celui qui vient d’au-delà des mers est un voleur)

proverbe populaire sarde